予告編だけで泣けるやつ。ルー・リードと役所広司とヴィム・ヴェンダースなんて、最高でしょ。

福岡の屋台文化

いっとき、福岡市東区に住んでおりまして、天神のあたりもよく行きましたが、天神の屋台には一、二度しか行ったことがありません。

福岡は基本的によそ者ウェルカムな街で、温かいところです。僕の場合は、どちらかといえば一人でいるのを好むため、屋台の距離感の近さ、隣の人と一緒に飲むみたいなノリがそんなに得意ではありません。(たまにそんなモードの時もありますが。)

茶の湯はその点、淡交ですから、いいのです。

でも日本含む東アジア(東南アジア?)の屋台文化は興味があり、なくなってほしくはないと、思っています。

地元住民との関係性のなかでの模索になるのかとはおもいますが、制定された条例が屋台文化にとって良い作用をもたらすといいんですが。

この動画をみつけたのでこのエントリを書こうと思いました。ハートウォーミング。

いのり

色々なうつわをみていると、やっぱり古いものがいい、という気がしてくる。

時の洗礼を受け、かつ時間を経て風格を増したからではなく、

古くて、現代に残っているものは邪念が無い(あるいは昇華されている)ものばかりだから、という思いを持つ。

現代の工芸家は、それこそ西洋近代の個人主義・作家性の思想をベースにしているから(か)、どうしても、自分なりのものをつくろうと、意気込み過ぎている。

それこそ「芸術的」な茶碗なども溢れている。がしかし、それは芸術自体を勘違いもしているし、まして工芸にとっては必要ない自意識である。

個性は追い求めずとも呪縛のように常にそこにあるもので、それをなんとかなだめすかして、一意に、専心して、祈るように、まっすぐに、形作る。

僕はそういったものを好ましいと思う。というのをここ最近、再確認した。

それは外面的な要素にはおよそ関係がない。シンプルなものに祈りがあることもあるし、シンプルなものに祈りの無いこともある。絢爛で派手なものに祈りがあることもあるし、絢爛で派手なものに祈りのないこともある。

祈りのある作家。祈りのある作品。

祈り。それは自分を超えた物に向かって自分を投げ出すという営みである。

そしてもうひとつ大事なのは距離の問題。祈りというのは、同時代性からの剥離でもある。現代にべったりという距離感ではなく、今ここから剥がれ落ちて、それで大きな迂回路を通って、また今ここへと戻ってくる。

祈りという営為とそれに伴う距離の問題。

これは今後離岸として扱う作家の選び方の基本方針でもあるので、ブログというかたちで公開してみた。

村上三和子さんと梶原靖元さんのコラボ展のDMに書いた文章も、結局は同じことなのだ。

自分よりも「大きなもの」があること、そのことを信じている作家。それに向かってゆく作家。

これからも、そういう方々と新しい出会いを持つことができたら嬉しい。

池塘春草生

禅では草むらは煩悩の象徴とされ、悟りの境地は冬の冷え枯れた景色によって表されるようです。

煩悩の否定、超克という意味で、冬の冷厳とした風情が好まれるのですね。

そうなると、春という生命の芽吹く季節は、欲望が首をもたげる季節でもあって、好ましくない。

ただ、その自然に備わった煩悩をただ否定するのではなく、自然な色気として受け入れてこそ、より高い境地にあると、この語は伝えているようです。

あるいは修行の厳しさを周りや他者に強いるようにして、場を冷え固まらせる。それも、悟ったようでいて、独善的な態度である。だから、自分には厳しくも、場を和ませたり、柔らかくすることができるのが、本当の覚者だ、という意味もあるのだとか。

平たく言うと、思いつめすぎてはいけないよ、、、ということでしょうかね。しかし、これは一度も思いつめすぎたことの無い人間が、軽々というべきことではない、とも思いますので、まあ、とにかくいろんな経験を積みましょうと、そんな落とし所で解釈しております。

庭のしごとワークショップを終えて

先日2/19に庭のしごとワークショップを離岸で開催しました。

学生を対象とした、庭師からみた露地の準備、作法を講義と実技で学ぶ、しかも濃茶と薄茶つき!の贅沢なワークショップ。

主催の庭のしごとのみなさん、講師の石正園・平井さん、塩野さん、藤倉さん、季刊庭の澤田さん。そして参加者の皆様、お疲れさまでした。

一番印象に残ったのは、庭師になりたいという若い人たちの真っ直ぐな熱意です。(数寄屋建築を作りたいという学生さんたちもいらっしゃって、楽しくいろいろなお話を伺いました。)

日本の文化を受け継ぎたいと思う若い人々が集まって、学びあう。その場所を提供できたことを嬉しく思います。

うつわの若い作家さんとかと独立したばかりの庭師さんとかをひきあわせたら、面白いかも。。。とか今思いついたり。

ところで茶の湯での露地の作法って、普通の稽古をしていてもあまり学ぶ機会がないから、結構需要があるかもしれないですね。僕も覚束ない感じで、亭主役として誠に不十分でありましたが、とても勉強になりました。

蹲居の扱いと手燭の扱いのワークショップを、いずれ離岸としてもやってみたいと思います。

Shopify のテーマ

どもども

病院のベッドからお届けします

お試し版をダウンロードして、どんなのかみてますが、アカウントのページのデザインがいまいちなんですよな

うーん

ぼくはDawn 2.0で作ってる途中ですが、アカウントページの姓名が逆、住所も逆、というのが、ちょっとこまっています。なんせShopifyは海外のフレームだから仕方ない

ただもしかして、越境ECを考えると このままのほうがいいのだろうか

海外からのアクセスのときは自動的にhtmlが切り替わる?みたいなことは可能なのだろうか?

よくわからない

ではでは

最近のあれこれ

近況といえば、まず、入院ですね。6年ぶり人生2度目。

今回は病室とトイレとお風呂以外、どこも出歩けないのが、きつすぎる。

前回は自由に動けたので、1ヶ月の入院でもなんとかできた。

今回はどれくらいになるかわからないけど、やばい感じがする。今日で3日目だけど、しんどい。

お店をお休みして、皆様すみません。なるべくはやく帰りたいと思っています。

やっぱり1mgとはいえ、プレドニンを飲み続けていると基本免疫が落ちてると実感する。困ったものだ。とりあえず溶血はしていなそうなので、それはよかった。

療養の友としては、『地図と拳』、『鉄鼠の檻』、ドラマ〈戦争〉シリーズ、『書楼弔堂 破暁』など。超魔神英雄伝をみたいけど、サブスクするのをためらっている。

そして目下はShopify のコードを編集している。 商品をカテゴリ別に一覧でみれるのだけど、そこにはfilter と sortという機能がある。フィルタは金額の範囲指定、ソートは並び替え。このソートのアルファベット順(昇/降)を非表示にしたいのだが、苦戦している。

眠いからか、へんな文章だ。

冷泉為恭

2023年、あけましておめでとうございます。離岸がオープンして早7ヶ月、色々な出会いがありました。ギャラリーをやっていて楽しいのは、作品ももちろん好きですが、お客様とお話するのが楽しいのだと気づきました。というわけで本年も離岸にお越しいただけますと嬉しいです。

さて、新年、掛け軸は子の日の遊び、松の根曳きのものを飾っています。作はタイトルにもある冷泉為恭(れいぜんためちか)。

主題となっている子の日というのは十干と十二支を組み合わせた六十干支で表される日付のなかで、新年最初の子の日のことです。です、とかさも当然知っているかのように書いていますが、当然調べながら書いています。茶の湯は本当に日本の文化の宝庫というか、色々知らないことがわんさか次から次へと出てくるので、大変です。離岸を始めてから初めて知ることばかりです。

で、子の日、2023年でいうと、1/6が甲子で最初の子の日ぽいです。つまりこれを書いている今からすると、明日ですが、明日松林に行き、赤ちゃん松を引っこ抜いて、その根の大きさ、長さなどで占う遊びが子の日の遊び、松の根曳きです。転じて、根っこ付きの松は縁起物とされるようになったようです。

松の根っこを引っこ抜いて何が楽しいのか、いや、実際にやってみたらそれなりに楽しいのかもしれません。とにかく平安時代の貴族の遊びとは、かくも高雅なものであったかと、感嘆の念を禁じえません(庶民もしていたという説もあり?)。

そんなことを昔の人々がしていたのは、娯楽が今に比べて圧倒的に少なかったから、、というより、人間と自然の関係性が、今とはだいぶ異なっていたからだと推察します。丸谷才一の『後鳥羽院』という本がありますが、その中で考察されていることとはなんとなく、松の根曳きという遊びの中に当時の人々が見出していた感覚を類推するヒントがあるように、今ふと思いました。どういうものか、うまく言えませんが。

そして本題である冷泉為恭のことですが、冷泉家というのは平安末期から続く公家の家系です。今も宮中と並んで歌会始をするなど、貴族文化を継承するご由緒あるお家柄です。しかしこの冷泉為恭は、なんと冷泉家の人ではありません。つまり貴族でもなんでもありません。自分で勝手に冷泉と名乗っているだけです。何故なのか。

もうだいたいウィキペディアの知識になりますが、冷泉為恭は1823年、狩野派の絵師の家に生まれました。親は狂言師になってほしかったようですが、為恭は復興大和絵師を志します。

大和絵というのは典型的には源氏物語絵巻などの絵ですね。日本が大陸の影響を脱して、独自の文化を形成していく時代に、絵画でも日本独自の美意識に基づく様式が生まれ、そのため自負をこめて「大和」と冠したのでしょう(当時は様式ではなく題材による区別だったようですが)。そして復興大和絵というのは、近世において、平安・鎌倉時代の大和絵の復興を目指すものです。

為恭の頃、大和絵には土佐派など伝統的な絵師がいましたが、形式的になっていて、つまらない絵だったようです。つまりそれは本当の「やまと心」を表現したものではなく、まがいものだと意識されていたのでしょう。そのような状況を憂えた絵師に田中訥言という人物がいて、彼が復興大和絵の第一人者だということです。

その田中訥言に、冷泉為恭は私淑し、独学で各地の絵を模写するなどして、王朝美意識を復興させるべく絵を書き続けます。狩野ではなく、冷泉と名乗ったのも、我こそが、真に王朝の美を継承するものであるという信念(思い込み)があったからだと思われます。

冷泉為恭は1850年に岡田家という天皇の秘書的な家系の家の養子になったのですが、これもやはり王朝への憧れからなのでしょうか。冷泉為恭の王朝への思慕は徹底していて、住居、衣服、生活様式も王朝風にして暮らしたそうです。

なにが彼をここまで王朝に熱狂せしめたのか、知るよしもありませんが、開国をせまる外圧のなかで、なにか日本人としての精神的支柱を求めたのかもしれません(黒船来航が1853年)。それだけではもちろん説明がつかないわけですが。もちろん、平安時代の貴族文化の独自性、華やかさ、そして文学性は(僕はほとんど知りませんが)素晴らしいものなので、憧れ、追い求めるという気持ちはわからなくもありませんが。

ところで為恭は晩年は尊皇攘夷派の人間からスパイだとみなされ、逃げ隠れるために僧侶になったり、ニセの自分の墓をつくったりまでして、逃亡生活を送りましたが、結局追手に殺されてしまいます。幕府側のところに出入りしていたことで嫌疑がかかったようですが、これは絵を模写するためだったそうです。

僕は(飾っておいてなんですが)平安の宮中の文化、王朝文化にはさして興味はありません。しかし、この冷泉為恭はとても興味深いと思っています。

一口に日本文化といっても、平安の貴族文化、武士の文化、町人文化など、様々ですね。茶の湯はこのいずれとも関係しています。

宮迫正明さんの展示会にいってきました

昨日、2022/11/24、銀座の一穂堂ギャラリーで開催中の宮迫正明さんの展示会にいってきました。

新作、素晴らしかったです。

これまでの日本画と異なり、ご自身が収集なさったアンティークの素材などをふんだんにつかったものを支持体として、コレクションと日本画という宮迫正明さんの2つの人生が非常に洗練された形で結晶していました。

単なる平面作品ではなく、かといって立体作品というのも違う、日本画の手法に染色や表装などの技法が加わった独自の作品群は、宮迫正明さんの新境地でありながら、とても自然な佇まいでした。

宮迫さんのコレクション自体も素晴らしかったです。。必見です。

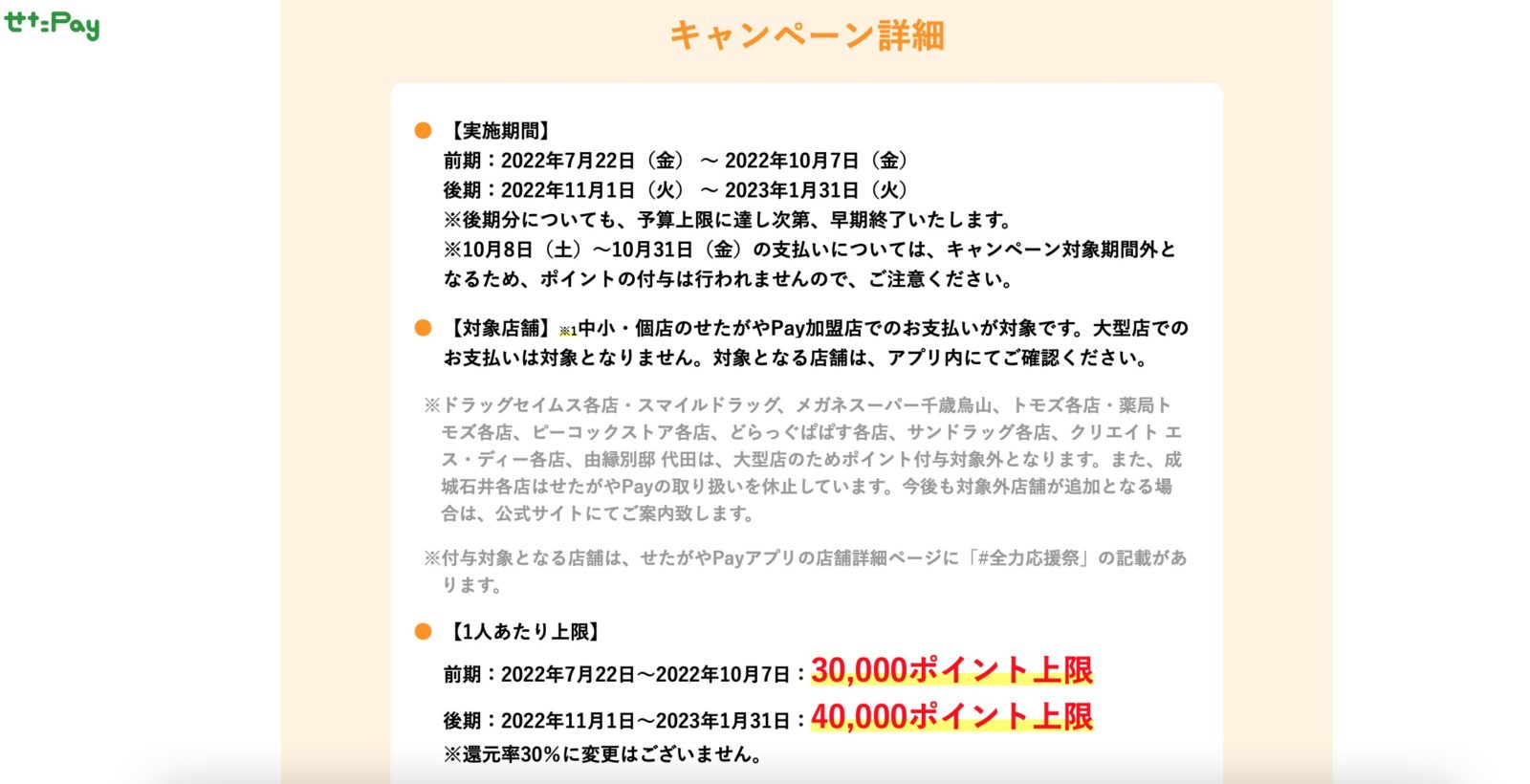

(重要)11/15より、せたペイ対応します!!

せたペイウェーブにだいぶ乗り遅れた感のある離岸ですが、ついに!せたペイが離岸でお使いいただけるようになりました!

そもそもせたペイって、ご存知ですか?

せたペイは東京都世田谷区内の中・小店舗でつかえる二次元コードの決済サービスです。

なぜ、こんなマイナーな決済手段を導入したかというと、あふれる地元愛から、、というわけではありません。端的に、今だけ超お得なサービスだからです!

せたペイでお支払いいただくと、なんと購入代金の30%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!がポイント還元されます。

(ただし11月から始まった後期のせたペイキャンペーンではポイント獲得上限は一人40,000ポイントまでとなっています)

つまり!例えば10万円の商品を買うと!

3万円分のポイントがつく!

というハチャメチャなサービスです。。。

ただしこれは期間限定のキャンペーンかつ、キャンペーン全体の予算に上限がありますので、早期に終了することもあります。(事実、前期キャンペーンは期限前に予算上限に達したため、早くに終了しました。)

利用方法は

- せたペイアプリをインストールし、

- アプリ内でワチャワチャと登録し、

- セブン銀行ATMで、せたペイアプリにチャージして、

- お店で使う!

です。

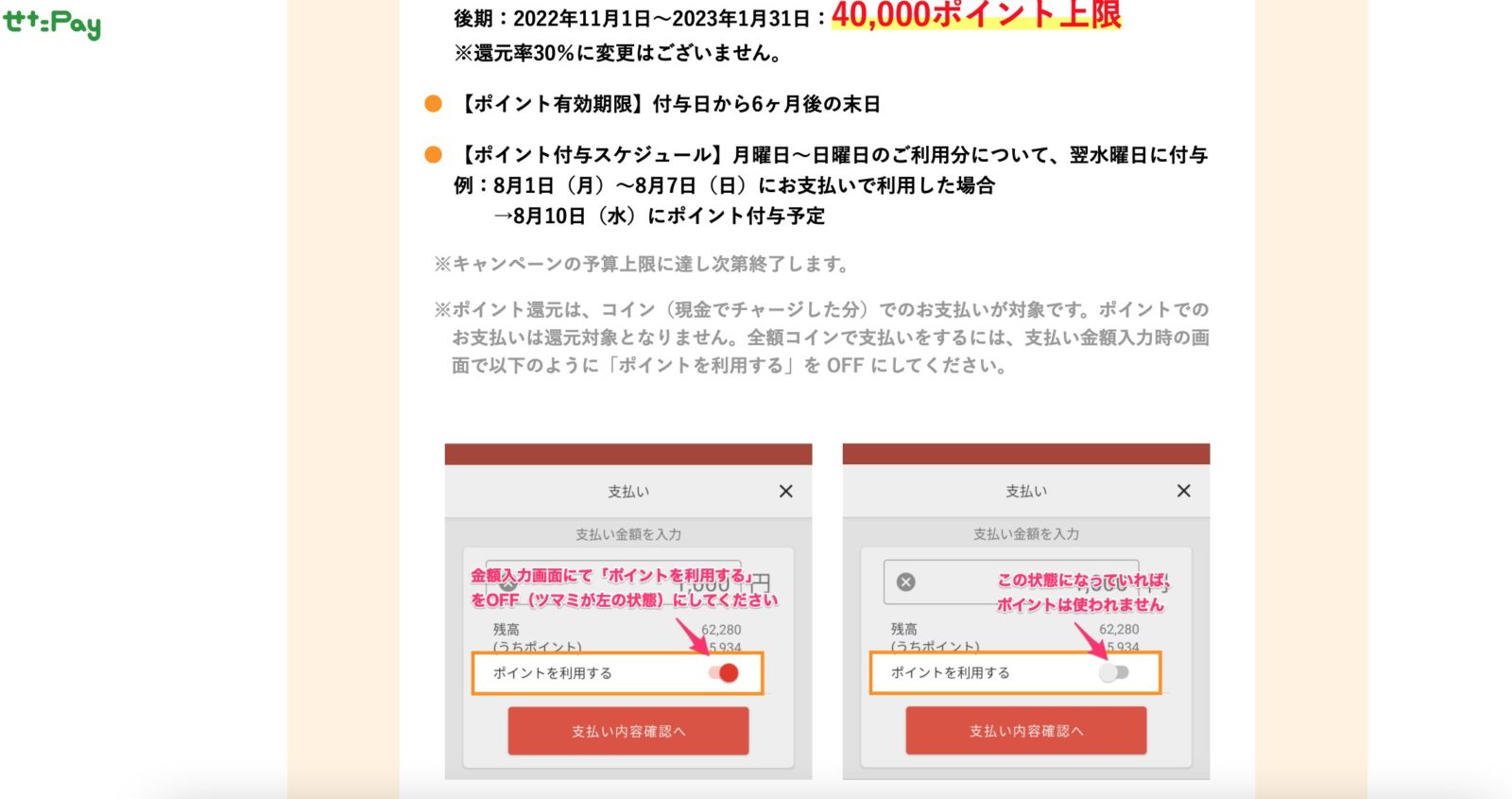

支払い方法は以下の動画を参考にしてください。

事前にアプリにチャージしないといけないのが面倒ですが(セブン銀行ATMでしかチャージできない)、

その面倒を乗り越えて、ぜひせたペイを使って離岸でお買い物していただければと思います。

(ポイントは翌水曜日に付与されます。ポイントの有効期限は付与されてから6ヶ月です。)

今回のキャンペーンも早期に終了することが予想されますので、出遅れて言うのもなんですが、お早めにお買い物に来ていただくのが吉です。

ちなみにせたペイを使えるお店は以下のマップから調べられます。

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=16_ZeZFnx1gWxcidRBPpXVyJLFycj3du1&ehbc=2E312F

僕の好きな経堂のおいしいホットケーキのお店、つるばみ舎でもつかえるようです。

それではみなさま良いせたペイライフを!