いよいよ8/2からセキデザインスタジオの展示(受注・即時販売)会を行います。

主宰の関さんはミニマルなデザインを得意とされていますが、それは関さんご自身の実存やその生活の反映でもあります。

一方に飾る美があるとすれば、もう一方には飾りたてない美、質実で楚々とした美があり、それはまた生活者の、心豊かに暮らしたいという願いに寄り添うものでもあります。

自分の、自分たちのスペースを心地よいものにしたい。

そのときに必要なのは、ゆっくりと静かにデザインされた「プロダクト」であるように思います。

それはどういうことか?

海、森林、山の稜線、草花の曲線。自然は私達の心を落ち着かせ、リフレッシュさせ、あるいは勇気づけたりもするでしょう。その視覚的にえられる「デザイン」は、長い長い時間をかけて、整えられたものです。

自然には人間の持つような欲はありません。ただ静かに置かれた環境において、環境と作用しあい、時を重ねて自らの「デザイン」を推敲していくものです。

関さんのデザインも、そのような自然の営みに近しいものがあると感じられます。

そのシンプリシティは格好つけのそれではありません。むしろ必要な機能を担保するのに必要十分な構造を考えたゆえの、単純さなのです。

丁寧に腑分けして考えるプロセスを内包するからこそ、そのデザインにはほのかな温かみも備わっています。媚びるものではありません。

淡交。使うもの自身の感性を引き出し、そっと生活に寄り添う、ものは言わねど知性を備えた生活のアシスタントのようでもあります。

関さんのデザインは、生活の中に入ると、呼吸に作用するようにも感じます。みたり、ふれたり、使ったりするうちに、気づかぬまにゆっくりとした深い呼吸になっている。「そう、周りを感じて、自分自身を感じて。今ここに、心を定めて。他のことは考えずに。ほら、心がだんだんと落ち着いてきたでしょう。」関さんのプロダクトは、そんなふうに語っているようにも思えます。

ゆっくりとした時間を生成してくれる。他のことを考えずに、一つのことに心を傾けることができる時間を生成してくれる。それは生活に存在する「祈り」であり、心を整えるために人類が昔から行ってきた営みです。関さんのプロダクトは、そうした時間=空間を生成するインテリジェンスでもあります。

生成AIが徐々に私達の暮らしに欠かせないものとなる中で、関さんのデザインによる、物質として存在するインテリジェンス=アフォーダンスは、忙しくするなかで見失いがちな自分の、確かな拠りどころの一つになってくれるでしょう。優れたデザインをもつ物質がもつ影響は大きなものです。それは私達の生活を少しづつではあるけれど確実に、良い方向へと導いてくれる。

祈るとは、きっと一日の生活のなかでの句読点のようなものなのでしょう。

健やかなるときも、病めるときも、退屈な日々にも、忙しい毎日にも。

「祈る」ということのために、ひねり出された、あるいはルーティンとして整えられた時間は、あらゆる外界の雑音を取っ払い、一つのことを思う時間です。

それはこころの栄養補給のようなもので、祈りはすっと心に染み透り、回復してくれます。

一服の茶を飲むのもまた、一日の句読点であるでしょう。

関さんのなかできっと茶湯と祈りとデザインは、同じものの違う側面として捉えられているのだと思います。

・

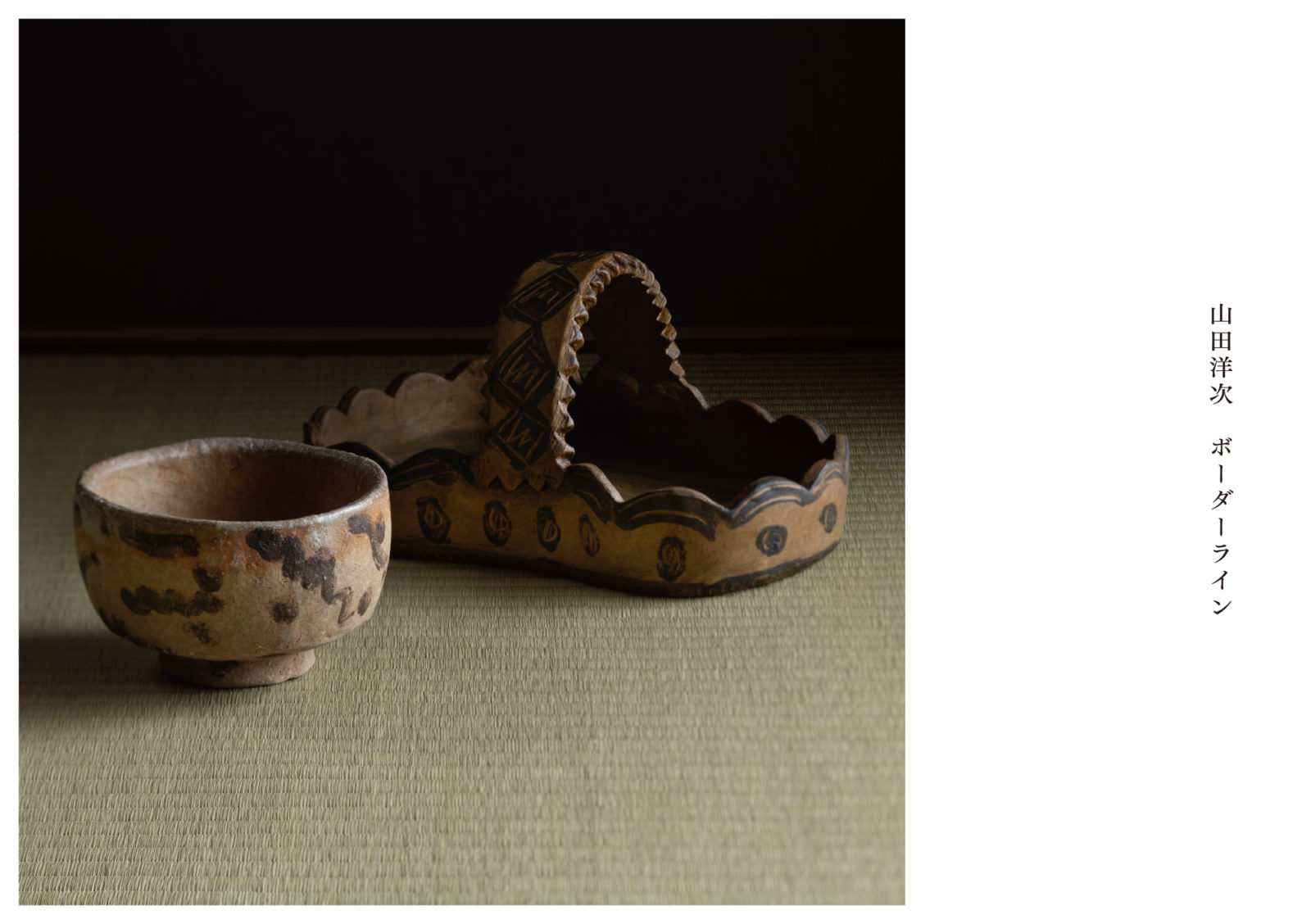

この度、SEKI DESIGN STUDIO による展示会を開催する運びとなりました。

SEKI DESIGN STUDIO を主宰する関 洋さんは、住宅、店舗、家具、日用品など、さまざまなデザインを手がけています。

離岸の設計もSEKI DESIGN STUDIO によるものです。

関さんは、祈りとお茶の道具のデザインから販売をなさっています。

それらは、ご自身の生活の必要性から生み出されたものです。

伝統や意味を踏まえたうえでの「素」のかたち。

それは、「いま本当に必要なモノはどうあるべきか」という根源的な問いへの静かで柔らかな答えでもあるのでしょう。

特筆すべきは、そこでは「行為のカタチ」までもがデザインされていることです。

その道具を使うとき、

自然と背筋が伸びる。

丁寧な所作が湧き上がる。

心が安らぐ。

モノと「ふるまいのデザイン」が一体になっているのです。

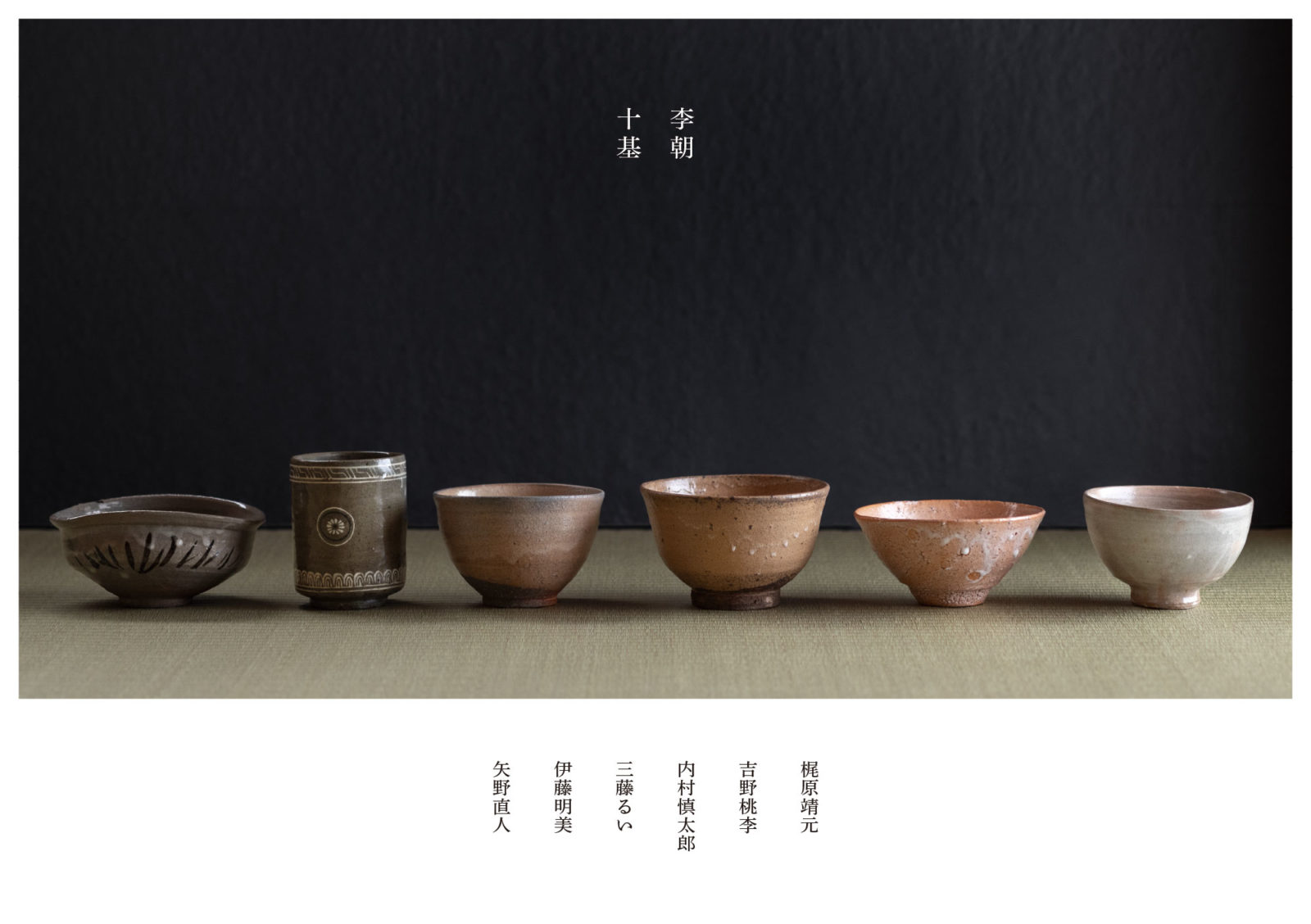

本展は、祈りと茶の湯の道具を中心に、SEKI DESIGN STUDIO のエッセンスを、空間全体を通して体感していただける構成となっています。

みなさま、ぜひご高覧ください。

—

振り返れば、東日本大震災の経験から、わたしの暮らしには「祈り」が欠かせない習慣となりました。

何も特別なことはなく、毎朝、自分で決めた祈りの場所で、じっと目を閉じ、心を落ち着かせ、手を合わせる。それはとても心地よいことだと知りました。

人に請われて、お仏壇やお位牌などをデザインすることも増えてきて、人それぞれにとっての祈りの場が必要とされている、とも感じています。

このたび、「祈りの場」をテーマに展示会を開くことになりました。

場所は、わたしの活動を深く理解してくださっている生嶋唯行さんが営む、茶の湯をテーマにしたギャラリー「離岸」です。

新しくお披露目するものも含め、お仏壇、お厨子、お位牌、三具足、器、花入などの祈りとお茶の道具を、ギャラリー空間とお茶室に設えます。

木工、金工、陶芸のつくり手たちとやりとりを繰り返し、丁寧に心を込めて、形にしてきたものばかりです。

あなたの気持ちにかなう祈りの場をつくる手助けとなれば、幸いです。

SEKI DESIGN STUDIO 主宰 関 洋

—

会期 : 2025年8月2日(土)~ 10日(日)*6日(水)休廊

開廊時間 : 11時~17時

会場 : 離岸 Gallery & Chanoyu

住所 : 東京都世田谷区経堂2-15-3-2 小田急線経堂駅から徒歩3分

電話番号 : 03-6784-3811

ホームページ : https://rigan.jp

*関 洋さんの在廊日 : 8月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日)

/